Le monastère de Cimiez, situé sur les hauteurs de Nice, est un lieu empreint d’histoire et de spiritualité. Fondé au IXe siècle et occupé par les Franciscains depuis le XVIe siècle, il abrite un magnifique cloître, une église richement décorée et un musée retraçant la vie monastique. Entouré de jardins paisibles offrant une vue imprenable sur la ville, le site est également le lieu de repos du peintre Henri Matisse. Véritable havre de sérénité, le monastère de Cimiez est une visite incontournable pour les amateurs d’histoire, d’art et de patrimoine religieux.

Les Franciscains à Cimiez

S’il demeure hypothétique, le passage de Saint François est hautement probable. L’implantation des premiers frères à Nice est attestée très tôt. Cette implantation s’est effectuée en diverses étapes : d’abord dans le Vieux-Nice, puis dans le quartier de la Croix de Marbre pour les frères dits de l’Observance, enfin à Cimiez. Les frères mineurs capucins s’établiront, eux, dans le quartier St. Barthélémy. Les clarisses, branche féminine, furent très tôt présentes dans le Vieux-Nice, puis elles s’établirent aussi à Cimiez au 19ème siècle. La réforme de l’Ordre prit son origine à Nice où Sainte Colette reçut cette mission du Pape Benoît XIII.

Chronologie :

- 1214 : François serait passé à Nice lors de son voyage vers l’Espagne.

- 1226 : des Frères Mineurs s’implantent au quartier Lympia, près du Port.

- 1250 : transfert au pied de la colline du Château, dans le Vieux-Nice, près du marché aux poissons.

- 1406 : dans ce couvent St. François, le Pape Benoît XIII reçoit la profession de la future Sainte Colette et la confirme dans sa mission de réformatrice des clarisses et des Frères Mineurs.

- 1460 : une branche réformée, dite de l’Observance, s’installe à la Croix de Marbre.

- 1538 : le Pape Paul III y logea quand il vint rencontrer à Nice François 1er et Charles Quint.

- 1543 : le couvent est occupé, pillé, endommagé par les armées franco-turques, avec le corsaire turc Barberousse.

- 1546 : les frères franciscains s’installent sur la colline de Cimiez, auprès d’une chapelle dédiée à Notre-Dame, grâce à un échange avec les bénédictins de l’abbaye de St. Pons.

- 1622 : les frères sont intégrés à la Province St. Thomas qui appartient à la branche plus stricte des « Riformati ».

- 1696 : le couvent devient couvent de noviciat.

- 1793 : il est déclaré bien national mais personne ne l’achète. Les frères restent à proximité en habit de prêtres séculiers.

- 1802 : l’église est érigée en paroisse.

- 1816 : les frères reprennent officiellement possession du couvent et accueillent des novices.

- 1849 : la maison devient « Couvent des Hautes Etudes ».

- 1852 : envoi des frères à Avignon. Cimiez devient un des points de départ de la réimplantation des franciscains en France (province de Lyon en 1860 et de Rennes).

- 1903 : les frères sont « expulsés » mais restent comme curés et vicaires.

- 1999 : des frères italiens de la Province d’Assise prennent la relève des frères français.

L’ÉQUIPE

Fr. Antonio BASSO

Curé

Fr. Marco SAVIOLI

Vicaire

Fr. Sergio MACARIO GIOANAS

Gardien de la communauté

Fr. Daniele MANCO

Membre de la communauté

L’église du monastère

L’intérieur de l’église

Dédiée à Notre-Dame de l’Assomption, l’église est consacrée solennellement par l’évêque de Nice en 1667 avant d’être agrégée à la basilique Saint-Jean-de-Latran de Rome dix années plus tard.

Au cours du XVIIe siècle, sont ajoutés à la vieille nef ogivale – ses huit piliers datent du XIVe siècle – trois chapelles du côté gauche (en regardant vers le chœur) de la nef centrale et, derrière l’autel, un chœur pour les religieux doté de belles stalles en noyer. Le retable du grand autel en bois sculpté est achevé, la porte de l’église est posée et les portiques extérieurs qui précèdent la nef sont érigés. Dans ce même temps, l’église est reliée au cloître par la sacristie (ne se visite pas) dont les murs et la voûte portent une ornementation Renaissance des plus riches, une série d’emblèmes et leurs devises dédiées à la Vierge Marie. Au-dessus d’un sol fait de larges dalles d’ardoise patinées par le temps, des buffets en noyer accueillent les habits et les ornements liturgiques. Une chapelle référée au Saint Nom de Jésus prolonge la sacristie. Le vestibule de la sacristie possède une belle fontaine de marbre blanc semblable à celle du réfectoire.

Au cours du XIXe siècle, la voûte et les murs du chœur de l’église sont ornés par le niçois Hercule Trachel et, quinze ans plus tard, le chevalier Giacomelli, artiste vénitien, peint les voûtes des trois premières travées. «… Comme un poème saisissant qui chante la gloire de l’ordre séraphique… » du porche vers le chœur, les peintures conduisent de l’œuvre des hommes à la splendeur de Dieu. La première travée montre quatre franciscains qui ont fortement marqués leur ordre et leur temps : le Bienheureux Duns Scot (1268-1308), Saint Bonaventure (1221-1274), Saint Antoine de Padoue (1195-1231), Saint Bernardin de Sienne (1380-1444). Sur la deuxième travée sont retracés des faits de la vie de Saint François : confirmation de la Règle par le pape Innocent III, l’envoi en mission des premiers frères, l’apparition du séraphin et la stigmatisation sur le mont Alverne, la reconnaissance divine de la chapelle de la Portioncule berceau de l’Ordre à Assise. La troisième travée reçoit la figuration des quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les premières paroles de la règle franciscaine étant « d’observer le saint Evangile ». La voûte du chœur représente l’assomption de la Vierge, les apothéoses de saint François et de sainte Claire et un chœur d’anges. Les murs du chœur évoquent, dans un style néogothique, la mort de saint Louis, roi de France et sainte Elisabeth de Hongrie, tous deux Tertiaires de l’Ordre, saint Bonaventure assistant au Concile œcuménique de Lyon et saint Léonard de Port Maurice (1676-1751) prêchant la foule.

Le retable de style Renaissance abrite la Vierge couronnée d’un diadème en vermeil, les portes du tabernacle primitif sont ornées des figures de Saint Pierre et de Saint Paul, des hauts reliefs représentent Saint François et Saint Dominique avec au-dessus deux petites peintures : la Vierge et l’ange Gabriel. Dans les niches sont posés Saint Antoine de Padoue et Saint Didace (Diego d’Alcala) avec au-dessous deux peintures : le miracle du pied coupé guéri par saint Antoine et celui de l’enfant sauvé des flammes d’un four par saint Didace. Au sommet du retable, Dieu le Père et l’Esprit Saint (la colombe) sont entourés d’Adam et d’Eve.

Les Panneaux de Louis et Antoine Bréa

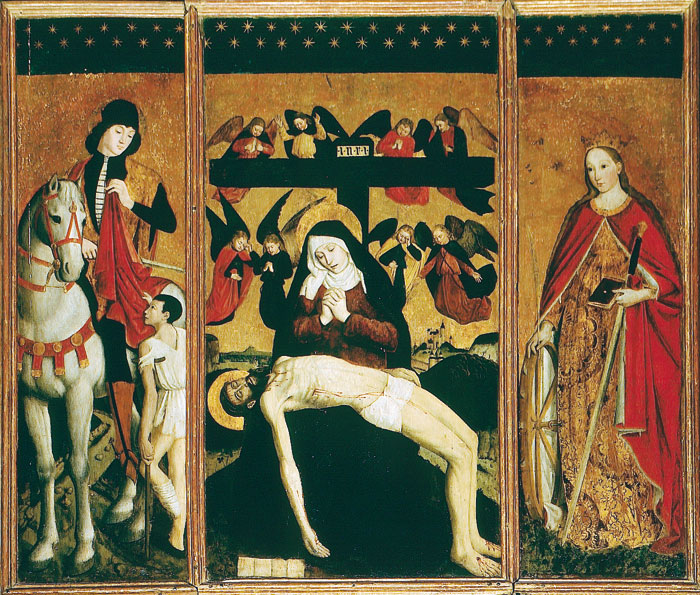

La Pietà

le fond d’or, symbole de la perfection unit les trois panneaux représentant la Vierge accueillant sur ses genoux le corps de Jésus crucifié, de part et d’autre, saint Martin partageant son manteau avec un pauvre, sainte Catherine d’Alexandrie portant la roue et l’épée, attributs de son supplice. La richesse de leurs vêtements contraste avec les couleurs de deuil de la Vierge, elle signifie que Martin et Catherine sont les fruits éclatants de l’Amour de Dieu. Ils ont choisi le Christ, la source de leur lumière vient du panneau central.

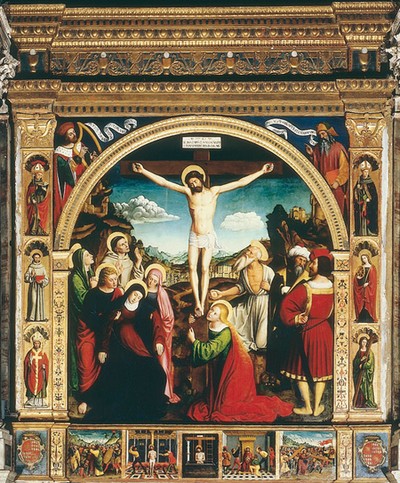

La Crucifixion

les images de la prédelle retracent le récit de la Passion. La capture au jardin des oliviers, la flagellation, le couronnement d’épines, la montée au calvaire entourent un Christ de Pitié qui invite à lever le regard vers le Christ aux bras ouverts sur un horizon qui s’éclaire, promesse du matin de Pâque. Dans cette scène le peintre intègre l’humanité toute entière, de tous les temps : en haut, dans les angles, David et Isaïe, les deux grands prophètes dont les phylactères portent les paroles annonciatrices des tourments et du sacrifice de Jésus ; debout à gauche, saint François d’Assise les mains et les pieds blessés par les stigmates ; debout à droite, saint Jérôme et son galet, attribut de sa pénitence ; au pied de la croix, les Saintes Femmes, l’apôtre Jean, la Vierge et Marie-Madeleine. Ici, les lieux et les temps s’entrecroisent pour assembler autour du Christ seize siècles d’attente et de foi, mais aussi d’incompréhension et de refus symbolisés par la présence des deux hommes vêtus de costumes modernes, les bras croisés, le regard détourné ou dédaigneux. Cette œuvre est inscrite dans un décor Renaissance. Sur les deux bandes, de bas en haut et de droite à gauche : sainte Hélène, sainte Catherine d’Alexandrie et saint Louis de Toulouse, franciscain ; saint Honorat, saint Antoine de Padoue et un saint franciscain.

La Déposition de croix

les images de la prédelle retracent les heures qui suivirent la Passion. Le corps du Christ est porté au tombeau, les soldats en scellent l’entrée, l’ange roule la pierre, le tombeau est vide et le christ ressuscité apparaît à Marie-Madeleine. Dans la scène de la déposition le peintre multiplie les témoins susceptibles d’affirmer que la mort a bien fait son œuvre et donc, qu’on ne peut que croire en la vérité de la résurrection. La Vierge Marie, les Saintes Femmes, Marie-Madeleine, Jean, côtoient deux personnages en costumes de l’Occident du XVIe siècle. L’un pleure, l’autre détourne le regard, ils représentent la nature humaine, celle qui doute, celle qui reste fermée. Ils ne comprennent pas l’évènement tracé sur la médiane verticale du polyptique : le sépulcre libéré de la lourde pierre, l’arbre plein de sève, le Christ debout sur le tombeau triomphant de la mort.

Le Christ séraphique

Cette croix tréflée représente Jésus avec trois paires d’ailes tel que saint François le vit sur l’Alverne.

Sur une face : un pélican nourrit trois de ses petits, symbole du sacrifice du Christ ; le patron du donateur saint Louis d’Anjou, arrière-neveu de saint Louis, évêque de Toulouse et saint François d’Assise.

Sur l’autre face, au centre, la Vierge Marie puis Dieu bénissant, sainte Claire d’Assise et saint Bernardin de Sienne (une copie de cette œuvre se trouve sur la place en face de l’entrée du cimetière).

L’inscription dit : « Ce travail a été exécuté par les ordres de Vénérable Frère Louis Terrini de l’ordre des Mineurs, religieux de ce couvent. 5 juin 1477 ». Elle provient du cimetière du Couvent franciscain dont les vestiges peuvent être vus Place Saint François dans la Vieille Ville.

La Façade de l’église

En 1845 le comte Caïs de Pierlas dessine cette nouvelle façade de style « troubadour » ou néogothique dont les clochetons portent les bras croisés du Christ et de François, emblème de tous les lieux franciscains. Sous le portique, un sol recouvert de galets et une inscription latine dit : « A Dieu très grand et tout puissant (D.O.M) ». Afin de s’assurer en la Mère de Dieu triomphante par son Assomption glorieuse, un refuge contre la colère du Souverain-Juge, Jean-Paul Caissotti, conseiller royal, doyen du sénat de Nice, comte de Rigaud, Massoins et Tournefort, a élevé le portique destiné à servir d’abri aux pieux pèlerins, l’an du salut 1662. Par la suite son fils Annibal, préfet du comté, continua de faire brûler la lampe devant la Vierge la servant pour toujours, 1695.

Le Petit Cloître

La partie la plus ancienne du couvent. Lorsqu’ils arrivent en 1546 dans l’ancien prieuré du monastère bénédictin de Saint-Pons, les Franciscains trouvent une antique chapelle dédiée à Notre-Dame et un vieux logis tombant en ruine. L’un de leurs premiers soins sera d’aménager un couvent et, l’eau faisant alors défaut en cet endroit, de creuser une citerne pour conserver ce que donnait la pluie. Les Frères eurent toujours à cœur de laisser un libre accès à ces eaux dont la fraîcheur et la limpidité étaient fort appréciées des habitants de la colline, des pèlerins et des voyageurs : le puits qui existe toujours pourrait en témoigner.

L’épanouissement de la dévotion à la Vierge qui fera de Cimiez un des sanctuaires les plus fréquentés de la région subalpine, explique la présence des vingt tableaux qui, accrochés au plus haut des voûtes, évoquent la vie de Marie et sa glorification. Leurs auteurs, anonymes, de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, exprimèrent la piété des fidèles avec sans doute plus de sincérité que de talent, cette maladresse les rend très touchants.

La galerie exposée au sud disparaît au moment où l’église, au cours du XIXe siècle, s’agrandit de trois chapelles du côté droit (en regardant vers le chœur) de la nef centrale. Des arcs de la galerie exposée au nord sont brisés par l’ancrage des colonnes qui furent nécessaires à la surélévation du bâtiment (1758) lorsque fut créé un noviciat pour les Frères franciscains.

Le Cimetière

Le cimetière tel qu’il se présente aujourd’hui, date du début du XIXe siècle. Sa création s’est inscrite dans l’obligation édictée en 1783 de faire cesser les inhumations dans l’église. De cette volonté naîtront la galerie qui abrite le tombeau des Frères Franciscains (à droite en entrant dans le cimetière) et les grands tombeaux érigés par les familles patriciennes niçoises qui, auparavant, avaient le privilège d’avoir un caveau dans l’église. Le fronton de la galerie est orné des grandes armoiries de l’Ordre franciscain (présentes également dans l’église). Elles se composent d’un écusson à quatre compartiments où figurent :

- sous la croix, les bras croisés du Christ et de François d’Assise, « l’autre christ » ;

- un séraphin à six ailes en mémoire de la stigmatisation de François ;

- les cinq plaies du Christ, symbole de la dévotion de François et de son Ordre à la Passion ;

- la quintuple croix symbole de la Bonne Nouvelle portée aux quatre points cardinaux de la planète par les fils du Saint.

Le cœur environné de la couronne d’épines, parce que les Franciscains ont pratiqué et propagé le culte du Sacré Cœur. Le collier de la Toison d’or, parce que les généraux de l’Ordre sont ipso facto Grands d’Espagne. La tiare, le chapeau cardinalice, la mitre, la barrette de docteur, emblèmes des dignités ecclésiastiques revêtues par de nombreux Franciscains. Les couronnes impériale, royale et nobiliaire, allusion aux seigneurs qui ont professé la règle donnée par François. L’étendard du Saint Nom de Jésus arboré par les Frères sur tous les fronts, la palme du martyr et le lis de la chasteté, symbole aussi de l’élection et de l’abandon à la volonté de Dieu.